Wie soll die Zukunft von Rheda-Wiedenbrück aussehen?

Global denken – lokal handeln: Der menschengemachte Klimawandel ist eine globale Herausforderung, die jedoch lokales Handeln erfordert.

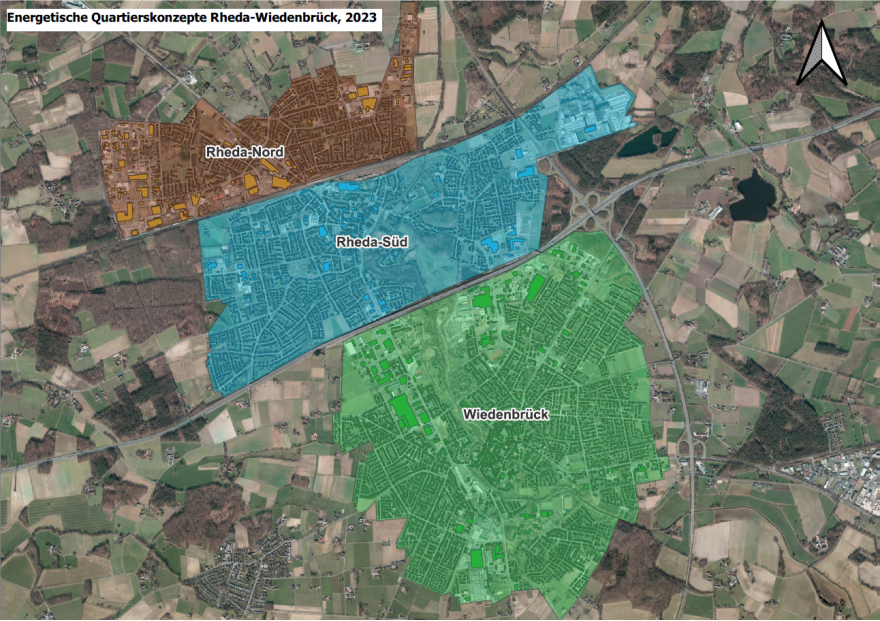

Die Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK) wurde mit der Erarbeitung sog. energetischer Quartierskonzepte für die Quartiere Rheda-Nord, Rheda-Süd und Wiedenbrück beauftragt. Im Rahmen der Konzepte werden die Potenziale für eine nachhaltige Versorgung sowohl des privaten als auch städtischen Gebäudebestandes mit Wärme und Strom untersucht (z.B. Potenziale für Nah- und Fernwärme, Geothermie, industrielle Abwärme, etc.). Die Konzepte sollen nach aktuellem Planungsstand im August 2024 fertiggestellt werden. Aufbauend auf den energetischen Quartierskonzepten soll eine kommunale Wärmeplanung erstellt werden.

Die Erstellung der energetischen Quartierskonzepte wird zu 75% durch die KfW gefördert.

Was ist ein energetisches Quartierskonzept?

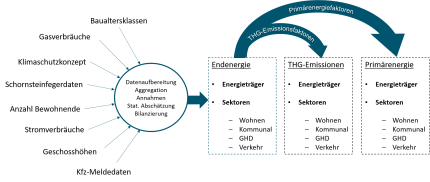

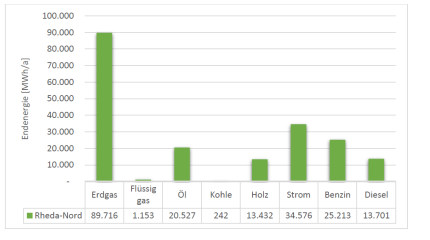

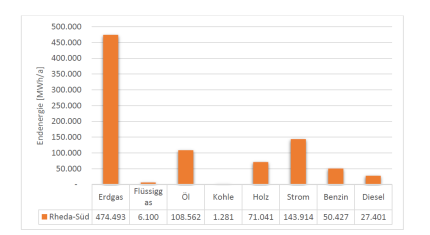

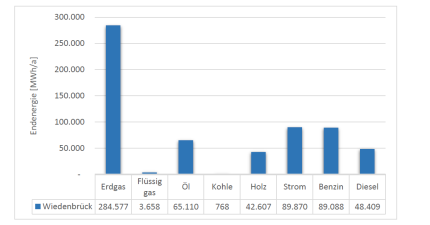

Wer sind die größten Energieverbraucher im Quartier? Wo liegen die Potenziale für Energieeinsparung und -effizienz?

Wie soll die Gesamtenergiebilanz des Quartiers nach der Sanierung aussehen und welche konkreten Maßnahmen müssen dafür umgesetzt werden?Das Quartierskonzept zeigt kurz-, mittel- und langfristige Handlungsmöglichkeiten auf, wie in einem Quartier der Energieverbrauch verringert, die Nutzung erneuerbarer Energien erhöht und somit der Treibhausgasausstoß reduziert werden kann.

Zugleich sollen Maßnahmen und Möglichkeiten zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels aufgezeigt werden. Von Interesse sind dabei alle klimarelevanten Bereiche wie Gebäude, Energieerzeugung/ -nutzung, Industrie und Mobilität.

Übersicht der Quartiere